一般孩子到了五岁后,就会对一些东西产生“共同兴趣”,比如奥特曼,小汽车,以及宝可梦卡。

孩子上了幼稚园K3后,同学之间就时不时会交换一些宝可梦卡片。

我原以为这可能是因为同班某几个孩子的兴趣,后来才发现,这玩意儿在美国那边也非常流行。暑假我们带孩子去太太闺蜜家住,女儿就被两个哥哥的卡片收藏所震惊,还讨着要求送她,两个直男哥哥完全招架不住女孩子的“死缠烂打”。

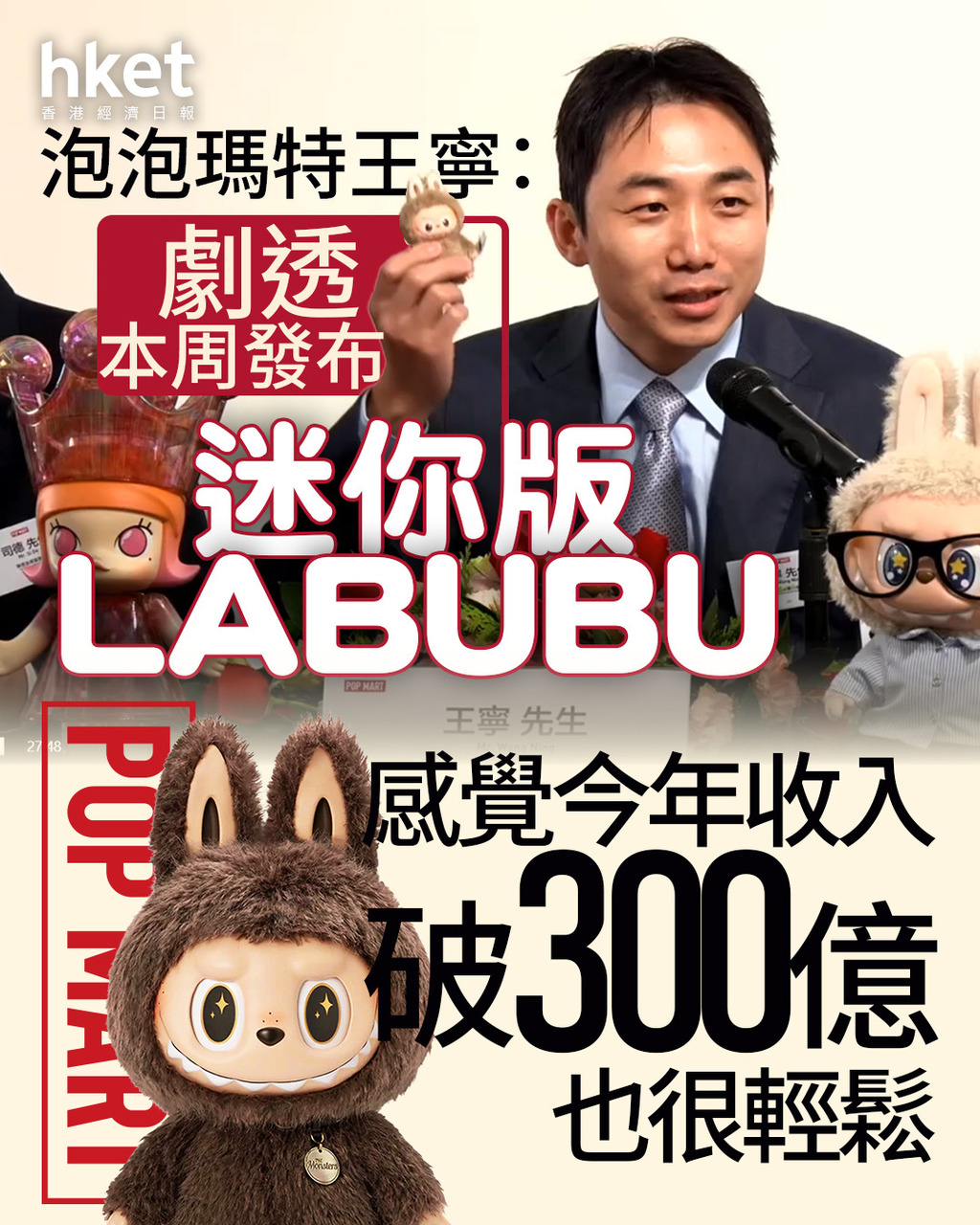

当我也开始了解宝可梦卡片这个市场,也被惊讶到!难怪泡泡玛特敢说赚300亿也是轻轻松松,这种开盲盒式的生意模式,实在太暴利了!

这种卡片的受众,除了孩子,当然也是以大人为主,否则根本支撑不起一个庞大的消费力市场。如果仅仅是好看,也同样没有价值。和Labubu一样,只有存在成熟的二手交易市场,以及有市场流动性,那么这玩意儿才会因为“炒卖”而产生投资价值。

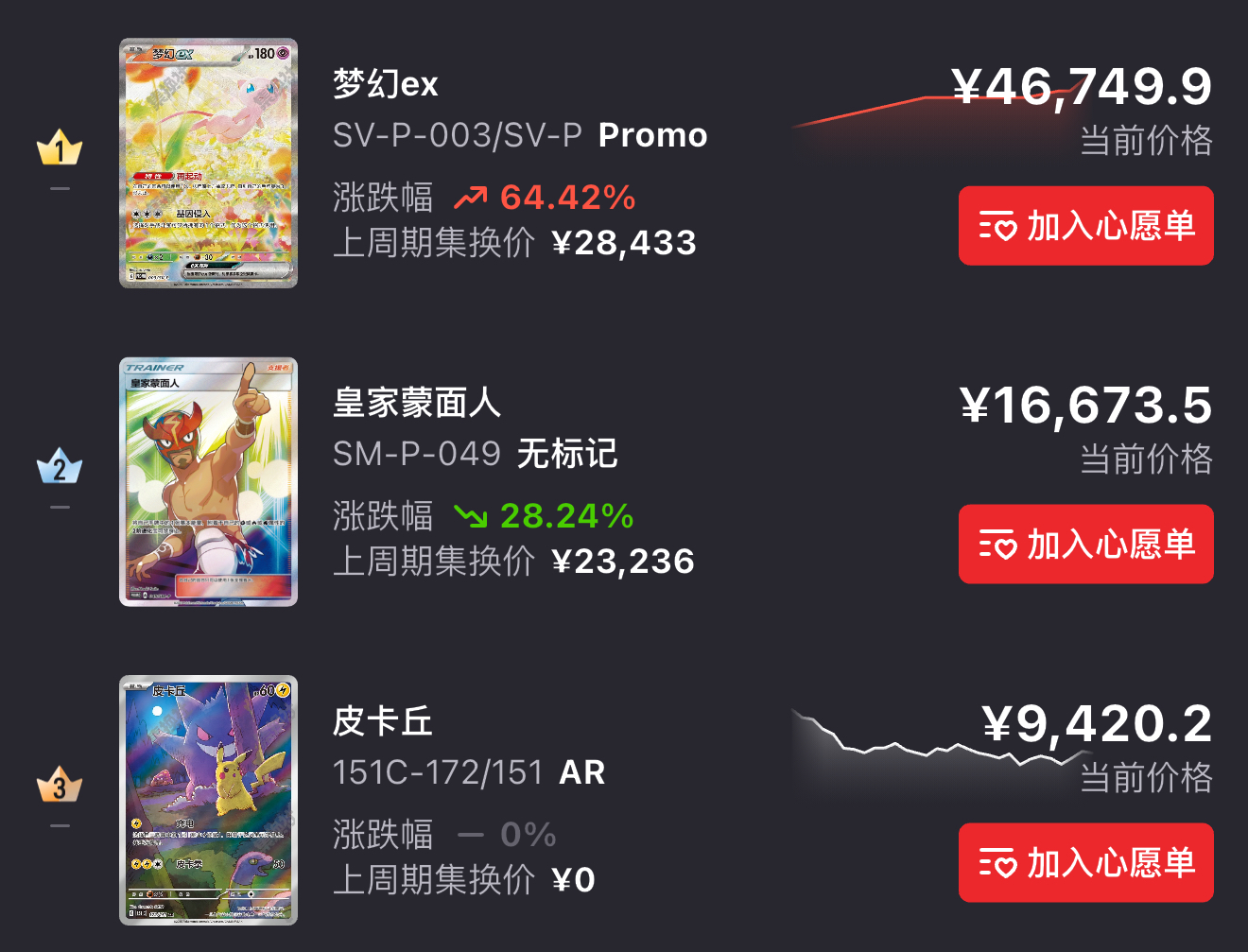

没错,宝可梦卡片也是有投资的价值的!我在写这篇文章时,随手截屏了某APP上的交易价格。一张小小的卡片,竟然也可以卖到46XXX,有价有市,还有涨跌!

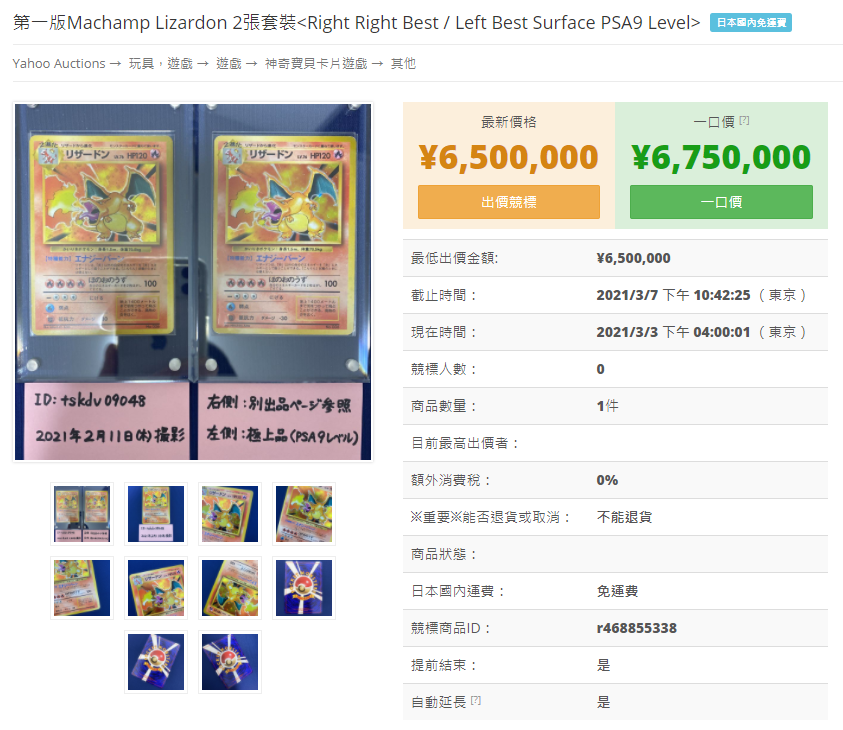

这并不是咱们中国人“人傻钱多”,日版、美版卡片的部分稀有卡在各种平台都可以拍卖卖出高价!

那大部分人是怎么得到这些卡片的呢?跟labubu基本上差不多。

就是抽卡!

什么叫“奸商”,在这种商业模式下,展现得淋漓精致。

除了定期会出新的卡包之外,宝可梦的官方比赛也会把过去陈旧的卡片给“硬性淘汰”,也就是你不可以再用过早版本的卡片进行对战!

当然,这些旧卡可能依然会有很好的收藏价值。

哪怕同一个宝可梦,也会有各种“闪卡”,不同插画师设计的版本等等。

更关键的是,一个卡包里面,是不是这能抽到“高阶稀有卡”?当然不是!和Labubu的隐藏款一样,是有个极低的概率!

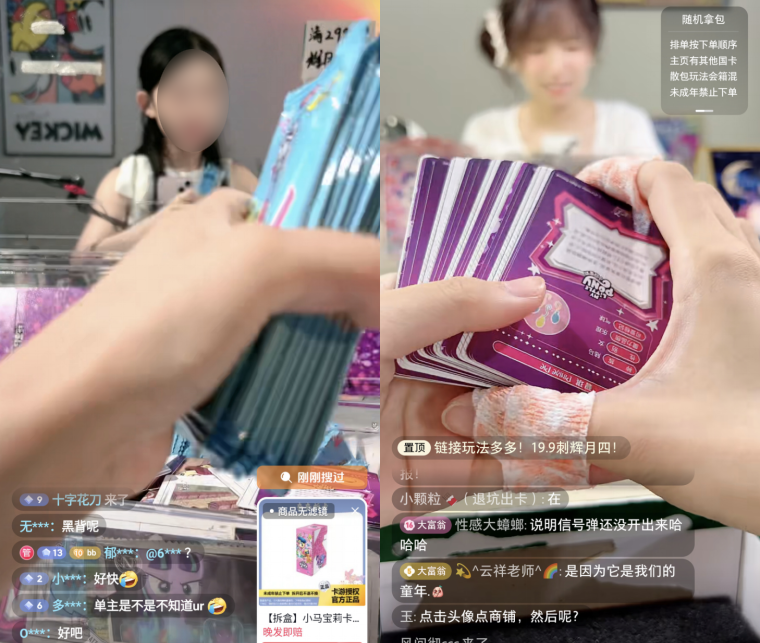

所以,有一种直播间叫“拆卡直播”,主播就是一包一包拆给你看,然后找有没有交易价值比较高的卡,然后计算“是不是回本”。

绝对不建议自己家的孩子去看这样的直播,因为也会上瘾,忍不住自己去买卡包来拆。这种拆开的“即时反馈刺激”,基本上和其他恶性上瘾的行为,包括去澳门,没有任何区别!

因此,我带孩子亲自去线下的卡牌店里,她可以自己看各种牌,但是我告诉她:如果你喜欢什么卡,我们就买散卡,哪怕从单价角度而言,可能稍微贵一些,但是我们不要这样的“从不确定性里寻找刺激”的拆卡包。

很多“过来人”也说过,拆5000买的一堆卡包,最终有交易价值的卡总共也就不到500。想着拆到什么天价稀罕卡,跟买彩票没分别。

那为什么很多人知道拆卡包多半是“回不了本”的,还会忍不住去花钱呢?

因为这个过程也是“付费体验”啊!商家创造的“即时反馈”的体验,也当然算在了你支付的费用里。单纯从卡的价值本身的“期望回报”当然就是负数。

这就是所有盲盒的商业逻辑。

讲到这里,我相信很多人会觉得入这样的坑,太傻了!卡片有啥价值呀!

那你想想,大部分短炒的股市散户们,他们和这些拆盲盒、拆卡包的,有本质的区别么?

大部分人买入的股票,他真的能通过年报读懂他的投资机会?又或者说,从年报里能读出来的东西,人家专业机构还能给你机会?

就好像,如果卖卡、卖盲盒的机构,他们有办法知道哪些里面会藏着隐藏款和高价款,你觉得作为普通消费者,有多大的可能“中大奖”?

大部分人投资股票,就是在抽盲盒拆包。

股市同样提供短期就能有涨跌的反馈。市场还营造一种“只要你不断买,终有能够翻倍,甚至十倍的机会”!

但实际上呢?大部分散户是亏钱的,然后再期望“能回本”。是不是也是在边拆卡包、抽盲盒,边在算有没有回本的直播间没区别?

没谁比谁更高级。只要在玩一个被人设计好的游戏,那么被割韭菜就是很自然的事儿,只不过“割韭菜”被另外一个更高级的词替代了“商业模式”。

散户们被定义为“金融消费者”的时候,就应该明白,股市本身也有自己的“商业模式”,谁在消费,谁在赚钱?你自己想想?

泡泡玛特还公开说接下来赚300亿是很轻松的。但是,在很多市场里,赚更多的钱的人,我们都不知道他们藏在哪里呢。

你有啥启发?

文章评论