这篇文章是精读碧树西风专栏同名文章的重写笔记。

原文链接:https://short.wangchenjie.com/VPDK

什么叫“经济周期律”?确切点说,就是人类不同生产力阶段下,关于分配与债务的经济周期律。

我们这代人和下代人的出路,都落在不同时代的分配与债务的周期规律之下。

生产力的三个阶段

工业化之后,生产力分为三个阶段:初级、中级、高级。

在初级生产力时,典型的社会特征是少数人哄着多数人劳动,并且给多数人发工资,然后多数人去负责消费生产出来的商品里的大部分,其余的通过负债来消费。

这种少数人,可以称之为:工厂主。

我们可以想象一个简化的模型:假设这个社会就100人,1个是工厂主,99个是工人。

下班后,这100个人都有同一个身份,就是消费者。

因为这个社会就只有这100个人,所以生产出来价值100的商品,也是由这100个人进行消化。

但问题是,这100个人是不是会平均分配到100的财富价值呢?

当然不会!

如果工厂主和工人拿得都一样,工人干多干少拿的工资也没有区别,那么这个工厂的效率就会极低,也不会有人愿意担任工厂主来冒险。

我们假设这个分配方案是:工厂主拿走40,其余99个工人分60。

写到这里,我想插一句,我看到过很多评价说:老板破产不值得同情!他赚钱的时候又没有涨你工资,他倒闭了,该拿多少赔偿金就拿。活该!

能说这种话的人,也活该打一辈子工,这种认知是不可能跨越社会阶层的。

做企业的老板,他承担了企业经营的风险,无论公司赚不赚钱,只要雇佣了你,就得给你发工资,甚至于有些老板在困难期还会抵押房子借钱发工资。承担这样的风险,难道不应该在景气的时候赚取更多作为回报?否则要开企业做什么?

打工族做了什么?尽责完成工作安排,每月按时拿工资,承担什么风险了么?既然没有,为什么期望有超额收益?

如今大部分实体经济企业,净利润率非常低,大概也就5%左右,做什么投资不能赚到这个5%?但这些老板却实际上还解决了很多人就业的问题,养活无数家庭。评价他们是:活菩萨都不过分!

工厂主和工人4:6分,那就会出现一个问题:这99个工人所产生的购买力总数也就60,而且实际真能拿出来购买的,应该远小于60。

很简单,这99个人肯定有销冠,有技术大拿,甚至还有工厂主的小舅子亲戚,他们是不是拿的会比普通工人要更多?月薪3000,你多半月光,但是月薪3W,你还月光就过分了吧?肯定会存下储蓄吧?

所以,这99个人能够拿出来进行消费的总额一定小于60,我们假设是50。

再看工厂主,他拿走了40,就算他一妻一女一布鞋,但是还有红颜知己,还有三个小的要照顾,让他们替他花天酒地,但能花多少?

咱们最多假设他能花10个工人的消费力,也就是10,那么整个社会的购买力是60。

这个社会生产的总商品数量是100,是不是就出现问题了?

100-60=40,如果这40卖不掉,那么工厂主只能裁员,缩减工人人数,工人可以分到的60总数也会下降,来年的消费力会进一步下跌,或许50、40,甚至30,然后就陷入螺旋式下降。

消费力总额下降,工作机会也变少,进一步导致花得更少,然后恶性循环。这是工厂主不可能答应的。

怎么办?那就是去填这40的缺口。

鼓励那1个工厂主多消费?难道一晚上吃10顿大餐?衣服穿一件丢一件都补不上啊!只能鼓励那99个工人了。

但是,他或许有需求,可是没钱啊?没问题,就像未来借!

明年赚的钱,今年先花了,你的需求也得到了满足,商品也不再过剩。

为了鼓励你借钱,上面甚至还给消费贷贴息,生怕你不敢借,借少了!

这个过程就叫做居民部门的资产负债表扩展,这是用来解决消费力不足以满足生产力的矛盾。

这就是生产力在初级阶段的经济模型。

到了中级阶段后,工厂主换了个名字,叫首席产品经理;厂妹厂弟也换了个高大上的名字,叫工程师,叫白领。

之所以改名,是因为劳动的模式改了。从以前的体力劳动,变成现在格子间力的脑力劳动。以前踩缝纫机,现在敲键盘。

但本质上,体力劳动和脑力劳动在经济模式上,和初级阶段有区别么?没有。

无非就是生产力提升,把总产出的商品从100变成了200。

可是,工厂主和工人的分配比例变了么?也没有。现在99个白领依然分60%,也就是120。

如果模式没有变化,那么经济问题依然存在,过去100的年代,有40需要负债消费;现在200的年代,就有80需要负债消费。

本质上依然需要依靠居民部门资产负债表扩张来解决问题。

但是,这样的扩展是有极限的。当工人白领发现自己还不起利息了,那么他们就会停下来,不愿意再借钱了。这就是资产负债表修复。

到了这个阶段,所有被掩盖的问题都会爆发出来。

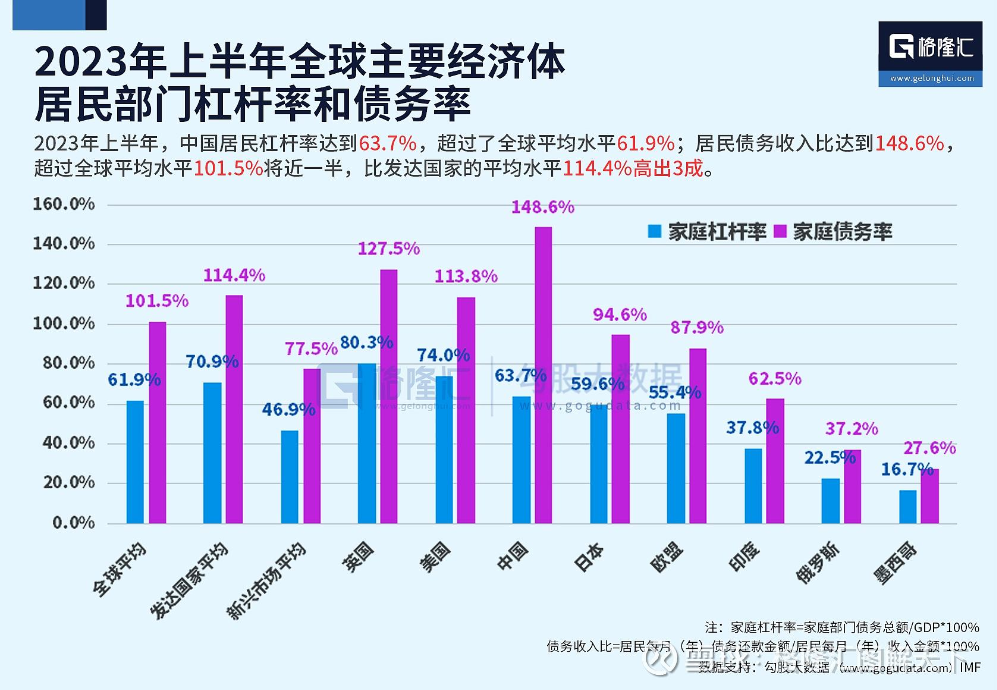

2023年上半年,中国居民杠杆率达到63.7%,居民债务收入比达到148.6%。从体感上,大家觉得2023年开始,经济严重下滑。是不是恰好就是工人白领已经无法在承担更高的债务了?

这个阶段其实美国、日本都经历过,当居民部门的资产负债表扩张到还不起,必须要修复的时候,于是就靠政府去举债,直接发补贴,去拉动消费力。

欧美政府不是爱你才给你发钱,而是因为需要给你发钱,所以给你发钱。

一旦进入螺旋式向下,谁都没好果子吃,既然居民部门无力增加负债,那么就由公共部门来承担。

债务是不可避免的,无非是由谁来发罢了。

很不幸,生产力又突破了。现在99个白领里“滥竽充数”的发现自己不被需要了。

这并不是AI时代才出现的问题,在信息技术时期就已经这样了。AI只会把问题进一步恶化。

我在《第一财经》报道南城香的文章里就读到这么一段:

中央厨房负责所有食品的加工生产,南城香的所有食材都会当日冷鲜运送到中央厨房,在这里经过清洗、分割、调制等工序后,再通过一天两次的冷链配送至门店。去年刚落成的玉仁中央厨房占地1万平方米,集研发、生产、仓储、物流为一体,车间工作人员仅100多人。南城香市场部负责人向《第一财经》杂志透露,原先仅馄饨车间就有上百名员工,如今配备了4台自动包馄饨机,员工数减少了近7成。

十多年前,Whatsapp被Facebook以190亿美元价值收购,当时Whatsapp这家公司只有35个工程师。

35个人,服务4.5亿用户!

如果35个人就能完成过去中级生产力阶段3.5万员工才能完成的工作,那么剩余三多万白领,该去做什么?

在如今高级生产力阶段,99个工人当中,已经有人找不到工作了;能工作的人当中,只有少数人能去Whatsapp,大部分人只能分散在社会中的普通公司。

那Whatsapp的35个幸运儿会不会说:既然大家都是工程师,我把我的收入分享给你们,消费的时候一起带上你?

当然不可能!

另外个问题是,如果35个人可以做3.5万人的工作,那你会不会把人均薪水提高1000倍?把过去给3.5万人的薪水发给这35个人?

当然也不可能!只要你提高收入100倍,最顶尖的人已经屁颠屁颠来了。

比如:2025年8月的新闻:

英国《金融时报》报导,自今年初以来,苹果AI 团队已有10 多名研究员相继离职,转投Meta、OpenAI、xAI 和Cohere 等竞争对手阵营,其中不乏顶尖研究员及团队负责人。最引人注目的是苹果基础模型团队负责人Ruoming Pang 在上月跳槽。 Pang 接受了Meta 祖克柏开出超过1 亿美元的签约金,成为这场人才争夺战中的标志性事件。

那问题就严重了!

这99个白领,包括就业和失业的,他们在过去初级和中级阶段,后续可以分走60%,但是到了如今高级阶段,只能分走50%,40%,甚至更低!

那生产出来的商品怎么办?如果99个人的消费力总和只有30%,那么70%谁来消化?依然指望负债来消化掉?

这种现象就是生产力和消费力的错配。如今的生产力大大过剩了!

如果中国的出口可以不受限制,全民就业正常生产,基本上可以让全球都躺平,不用做事儿了。所以欧美现在要限制中国,否则你就是不给别国的企业活路!

之所以美国要搞稳定币,就是因为美国是第一个遇到高级经济模式的情况,他只能想办法继续扩充债务上限。

你会不会觉得,凭什么99个人只能少拿呢?凭什么企业主要拿那么多?不公平!

错了!这恰恰就是因为太公平了!

咱们举个例子。

一个团队,老板需要张三,张三干得也最多,价值最大,但是处于某种不公平,老板反而给张三最低的工资。

张三当然不干!于是他自己走出去。

可是,问题是,张三走出去发现,自己不被别人需要。

张三说,我想进Whatsapp,Whatsapp说,抱歉,我们不需要你!

这时候,张三就尴尬了,不是他干得多拿得少,而是他根本不被需要。

那么他只有一条路,再去创立一家公司,比如Thatspp去和Whatsapp竞争。

能争得过吗?扯淡呢!

每一条赛道上,都挤满了专业选手,要天赋有天赋,要勤奋有勤奋,要资源有资源,要积累有积累。你告诉我,凭什么张三能竞争得过?

企业内部也一样,你觉得公司保洁阿姨拿少了,销冠拿多了,可是如果你把保洁阿姨辞退了,还可以用扫地机器人;如果你把销冠辞退了,连保洁阿姨的那份钱都没人发了!

你以为钱是老板发的,其实钱是销冠发的!

销冠们创造的生产力越来越多,和竞争失败者的距离越拉越大,你都找不出基础福利以外给他们发钱的公平理由!

这就是生产力和消费力不再同步产生的根本性矛盾。

AI来了,更可怕了。下一个Whatsapp可能连35个人都不需要了。我相信很快会出现全部由AI制作的电影,成本或许就几百万,十几个人,就能赚到上亿的票房!

不谈远的,看看《黑悟空》的大卖,就是知道这就是新经济的恐怖,要知道《黑悟空》制作时还没有AI应用。

在传统经济模式下,工厂主要发工资,这部分钱可以拉动消费,买走你生产的产品。

工厂主还需要投资,买设备,建厂房,这部分同样能拉动消费,买走别人生产的商品。

但是新经济模式下,几个人瞬间可以赚走百亿,就是几个人拿走的,他们不用花太多钱发工资,扩大生产买设备建厂。

就算这几个人再怎么奢侈消费,能抵得上千万打工族的消费力?不可能的。

在流动性的世界里,这笔钱进入了财富黑洞,湮灭掉了。

少部分人赚走大部分钱,并且还不需要扩大再投资,就可以依然继续赚那么多。这就是新经济下的现实。

所以,即使上面再怎么印钞,扩大公共部门的资产负债表,但是钱都没有进入到流通环节,都给少部分人赚走,变成地窖里的银子了。

更搞笑的是,这样的分配模式真的是公平的。因为少数人确实产生了巨大的价值,而大部分人其实都是“废物”。如果一个人一场发布会就可以卖出几万台车,那为什么还要给无数个做不出业绩的汽车销售发工资呢?

如果公平是:谁创造生产力,谁就该得到消费力。那么当生产力就是少数人创造的时候,按照公平法则,多数人,就是没法被分配消费力的。

于是,生产力和消费力不同步了。

怎么办?可不可以给销冠们赶走,把保洁阿姨都留下,那这家公司真变成家政公司了。你不能打击真正能够创造价值的人,怎么办?

只能忽悠有钱人!

今天忽悠富人们花几亿搞太空旅行,明天忽悠去投资滴血看病,必须想着办法让有钱人把钱掏出来,去拉动消费。

可是,最顶尖有钱人,人数太少了,再怎么买限量版的劳斯莱斯,靠杨兰兰们是拉动不了整个消费总量的。

这个问题,在社会角度暂时是无解的。我们作为平民个体,也没有必要去民科一样指点江山给方案。

作为个体,我们唯一值得忧虑的,是自己到底有没有价值。

你足够有价值,一切问题都不是问题;

你所有的担忧,归根结底,还是价值不到位。

人这辈子所有的安全感,都来自于你有用

大多数人的价值是在不断下降的。

伴随生产力的突破,劳动的参与度从100%不断下降。在古代社会,无论你愿不愿意,都必须要付劳役。但如今,你明明觉得自己还能干,可是你必须通过竞争,才能获得劳动的机会。

很多人,哪怕你有心创造生产力,都轮不到你。

在三百人齐奏的时代,南郭先生可以混日子,反正公司人多,混对了也能混出头。

但如今,越来越倾向于独奏。人与人的差距,拉得实在太大。

如果实力不济,那么只能不断降低要求,从指望当主角,变成当配角,跑龙套,甚至于台词都没有,当个纯背景NPC。

如果这些你都不想要,彻底躺平也行,因为随着生产力发展,基础社会福利一定是提升的。

生产力超过消费力的那部分剩余,总得有部门需要去举债购买。然后你获得的,就是最低档次的商品,当做福利,免费发放到你手上。

美国的Food Bank,就是让穷人可以免费来拿食物。什么?有机水果?想都不要想,能领到没烂的就该感谢政府,感谢上帝。知足吧。

如果你不认命,那么就要记住这句话:

人这辈子,所有的安全感,都来自于你有用。

天底下根本没有铁饭碗,只有有用的人,当你有利用价值的时候,你端什么都是会铁的,当你没了利用价值,只能听天由命。

换句话说,你只能把自己想象成铁饭碗!

当你参与竞争,那么就要明白,绝大多数的竞争类游戏,说到底都是看你耐不耐造!绝大多数人是不可能一次就胜出的,比到最后,就看你能不能坚持得下来。

别人有什么需求,你能满足别人什么需求,挣钱就很简答了。当你抱着这样的生意思维模式看世界,你就更容易看清楚社会运行的逻辑。

很多人很努力,但是他们理解的努力,是单纯努力这个动作,让自己产生一些自我安慰感;而正确的努力,是去思考这份努力能不能换钱,还是只能换小红花?

很多人从小到大愿意花时间在课堂上,却不愿意留心我们所处的世界,是怎样运营的。很多小镇做题家,成为村里数百年来最优秀的麒麟儿,万中无一的修行者,飞升天界的奇才!考入名校,读研读博,就以为是功成名就,跟齐天大圣可以在一个桌上喝酒了。

可是,围剿齐天大圣的十万天兵列个队,你也只能站在后排,摇旗呐喊都轮不到你,只是一个背景墙罢了。

外面人听到武当山,第一反应就是张三丰。

但里面的人,难道不清楚自己只是武当山景区门口卖门票的张三李四?

在这个商业游戏下,我们的努力应该围绕着去弄清楚不同阶段,不同生态下的人拿什么牌,我们自己手头有什么牌。

轮到自己胡牌的时候,能把握住机会;轮不到,就把自己手里的牌,根据商业需求,去交换对自己当下能适用的资源。

你本身就没灵根,走的又是卖门票的路子,如果有幸捡到本《长春功》,赶紧把它换成黄枫谷附近两套房。

这个时代,就是养蛊模式,你要么成为创造大量生产力的那少数人,要么你无所事事,给自己找点儿消磨下时光。

文章评论