说起来,最近我们把2017年在香港买的房子挂牌卖掉了。成交价嘛,说实话,比当初买入的时候还低。

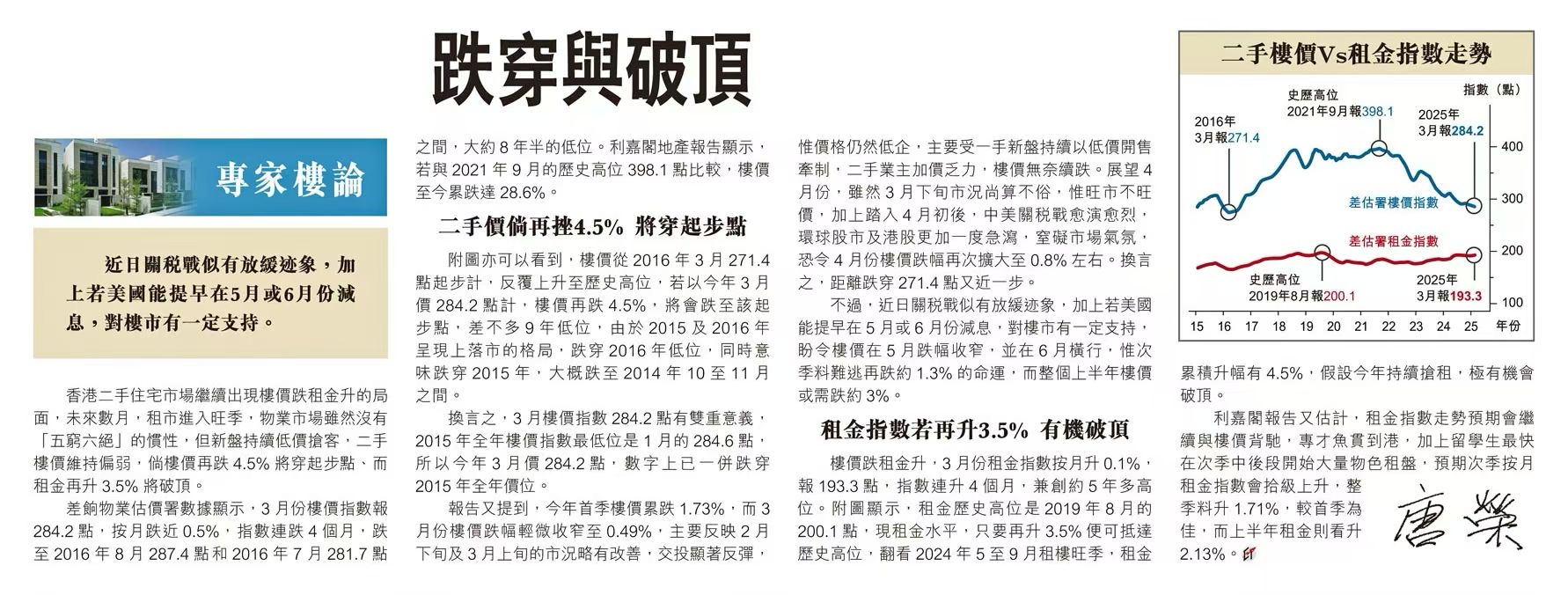

这在现在的香港楼市,其实一点都不稀奇——你看看,二手楼价都快跌破2016年3月的历史低位了,咱们也只能顺势而为。

为啥不出租?懒人家庭的真实写照

有朋友问,吉力你为啥不出租?现在香港租金不是挺高的吗?再说了,港科大一大票内地学生,租赁市场多旺啊!

道理我都懂,但问题是——咱实在是太懒了!

香港没有“中介租务托管”这种贴心服务,学生租客基本一年一换,每年都得折腾一遍。哪怕是个灯泡坏了,租客也会第一时间找业主。你以为租出去就能高枕无忧?我有个朋友就被租客烦到差点抑郁,每次修修补补都能气炸。

所以,我和太太一合计,反正也不打算自住,干脆卖了省心。至于是不是卖亏了?谁知道接下来会不会更低呢?与其瞎猜,不如落袋为安。

资金回笼之后,怎么玩才最聪明?

卖房的钱回来了,怎么打理才合适?这房子在太太名下,钱自然归她。我嘛,乐意当个理财顾问,给她出出主意。

我问她:“这笔钱有什么特别的打算吗?”

她说:“其实没啥计划。以前每月还房贷,现金流一直是负数。现在不用还贷了,新房子的租金也是你来出,等于支出还减少了。要是能有点额外现金流当然更好,但主要还是看长期增值。”

我们都不喜欢盯盘炒股,所以选择其实很简单:

方案一:长期增值派——VOO

最直接的做法,就是买标普500的ETF——VOO。

VOO也是太太给自己养老的主力选手。之前有笔存款到期,我建议她分几个月定投VOO,然后就别管它,等退休再看。

VOO每季度分红,但股息率不高,波动也比纳指100的ETF(比如QQQ)小些,当然收益可能也没QQQ高。不过,短板就是:每年拿到手的被动现金流少得可怜,基本可以忽略。

方案二:现金流至上派——保险、基金、网红ETF齐上阵

如果追求现金流,那玩法就多了。

1. 储蓄保险计划

比如,买个5年期全额预交的储蓄保险,5年后就能开始拿现金,6年后每年还能提取相当于总投入7%的现金流。想取就取,不取还能滚存,几乎没有净值波动风险。唯一的悬念就是保险公司能不能兑现计划书上的承诺。

不过,我们家保险配得已经够多了,总投入都上了7位数美元,跟整体可投资资产比也有30%了。再加就有点太保守,想追求现金流,也许可以激进点。

2. 派息基金

比如GOF,连续12年每月派息,税后股息率10%,主要投债券和次级债,不碰股票。我自己也配了点。

但GOF有个老毛病——“赚息输价”。虽然每月有分红,但净值会慢慢缩水,资产可能越拿越少。所以我也不敢重仓。

香港还有不少派息基金,组合多是股市、可转债、债券混搭。我自己把港股分红投进了富兰克林的某只入息基金,自2016年起每月派息还涨过几次,年化股息率8%-9%。但资本增值一般,去年回报跑输标普500,管理费还死贵。

3. 既要现金流,又要增值?JEPQ来了!

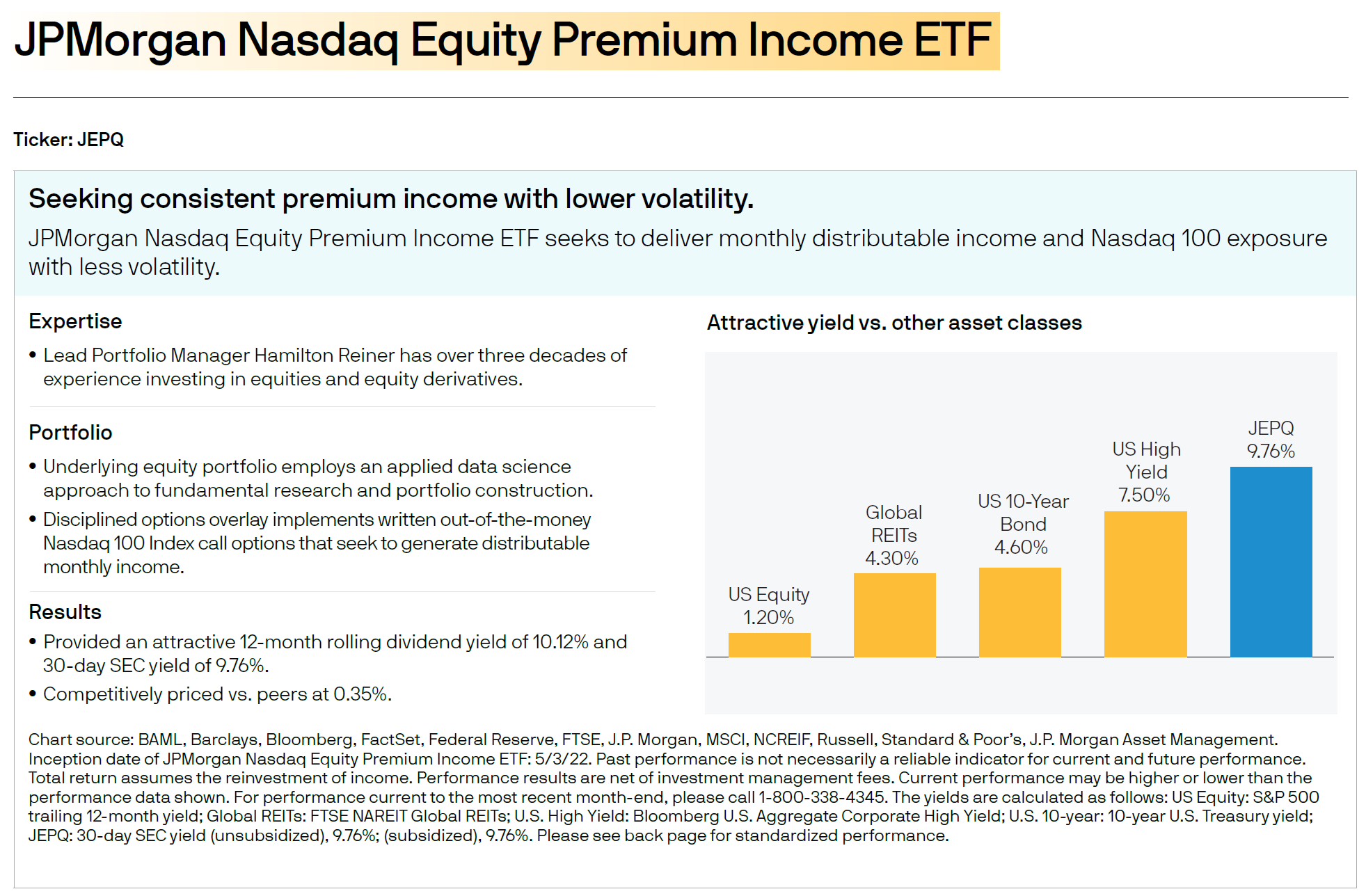

有没有“既要又要”的?其实还真有,那就是美股收息圈的网红ETF——JEPQ。

JEPQ的套路很简单:买纳指100成分股,再卖期权收期权金,专业术语叫“covered call”。

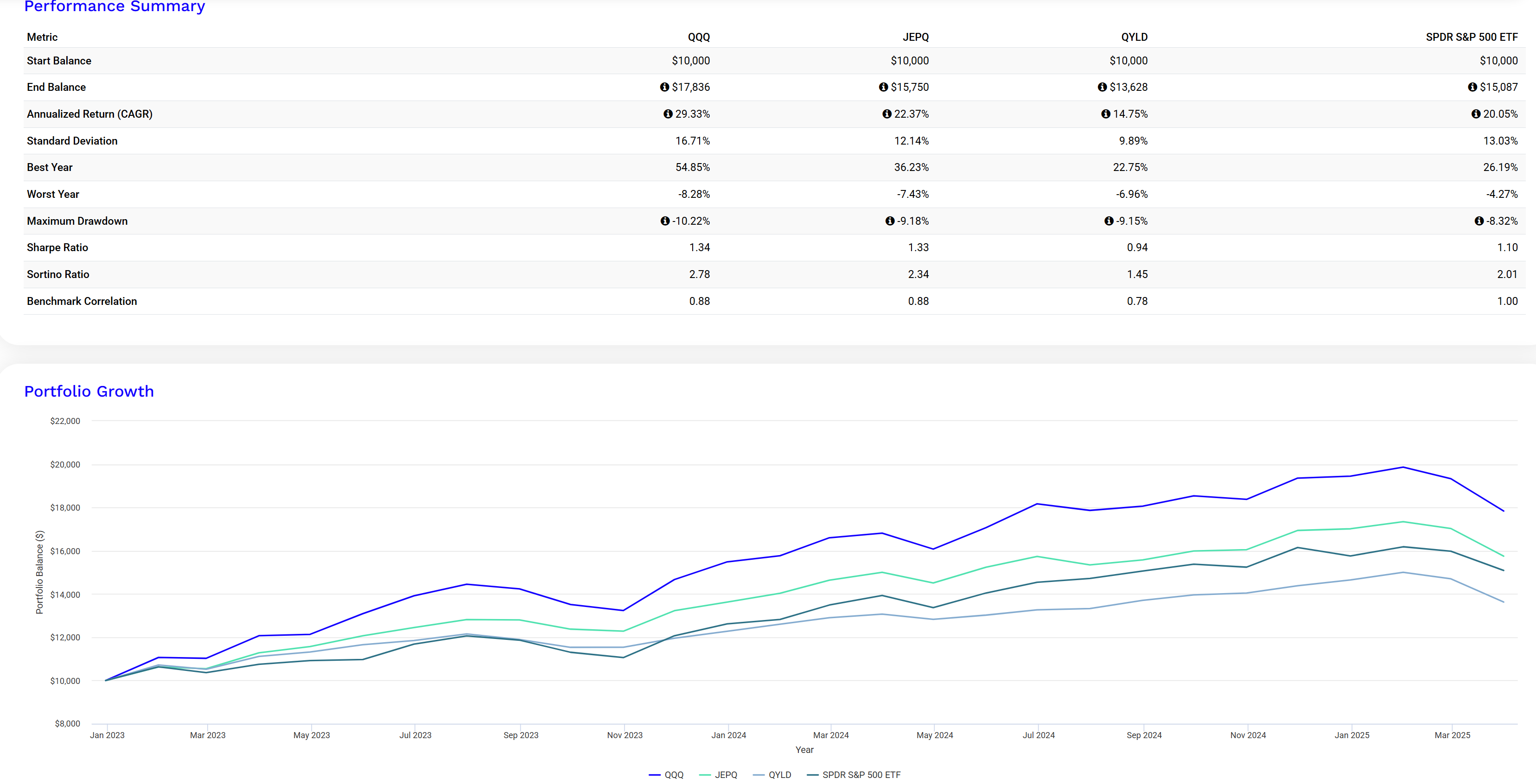

同类还有QYLD,但它基本靠期权金,牛市时会被指数甩在身后。JEPQ则更均衡,既有不错的每月分红(期权金+持股分红),又能部分跟上纳指涨幅。

2023年1月以来,JEPQ的总回报(分红再投资)居然能超越标普500。

而且,JEPQ还有个“哥哥”JEPI,是基于标普500的。但我更喜欢JEPQ,因为太太已经有VOO,JEPI有点重复。纳指波动大,更适合做covered call,长期看涨幅也更猛。

当然,JEPQ的波动性可不是闹着玩的!熊市里要是拿不住,别回来找我哭鼻子哦!

我的家庭资产配置建议

我的建议很简单:

- 把这笔房产变现的钱投入JEPQ,拿到的每月分红(如果没其他需求),就再投进SCHD,实现“钱生钱”。

- SCHD和纳指完全不同,股息增长不错,但初始股息率低。所以用JEPQ的分红定投SCHD,慢慢积累更稳定的现金流。

你看,其实我不是只研究这一笔钱的回报,而是根据全家的资产配置做整体优化。

我的非人民币资产配置核心原则:

- 必须有20%-30%的可投资资产放在美元储蓄保险里,锁定7%-8%的长期“被动收入提取率”;

- 优先配能产生现金流的标的,比如高息股、分红ETF(SCHD等)、派息基金(GOF等)、Covered Call ETF(JEPQ等);

- 剩下的钱或分红再投到长期增值资产,比如QQQM、VOO,甚至BTC(我还投了SOXX);

- 如果不想太高风险,就把分红继续投分红ETF,如SCHD等。

这样就能搭建一个超级稳健的资产金字塔:熊市有现金流,牛市享增值,什么行情都能睡得香!

文章评论