最近这几天股市纷纷下跌,每天起床看一眼自己的美股组合,就觉得辣眼睛,赶紧关掉。

BTC更是一度跌破10W美元,后面怎样,除了有金手指的老川,可能没人知道吧?

之前有不少朋友信誓旦旦地定投标普,定投纳指,又或者看重港股大A,不知道内心有没有开始动摇?三根阴线,改变信仰。或许现在情绪还算稳定,但是若真的如同很多大行说的,回调10%,信不信网上会出现更多“泡沫论”?

今天收到Dividend Growth Investor的组合买入推送,他又重复了他的投资理念:

我相信“咖啡罐投资法”,即买入一家公司后几乎永久持有,很少卖出。事实上,关于投资者行为的绝大多数数据都表明,操作越频繁,预期回报越低,这无论是对个人投资者还是共同基金经理都适用。

其核心在于:一旦我投资于某家公司,最大损失仅限于投入本金(减去已收到且再投资的分红),但最大收益却可能无限。我预计正确和错误各占40%到60%,平均按50%算。数学上讲,如果我的投资组合有40%归零很吓人,但剩下的60%如果在一段时间里上涨10倍,那总体组合就变成了原来的6倍,这其实不错。(这里假设是线性增长:总资产6倍,分红6倍,盈利能力也6倍)

因此,投资赚钱的关键是让“赢家”尽可能长期保持领先。如果过早卖出,会让未来的潜力大大缩水。我不怕某个证券归零,更怕过早卖出那些最终能几十年持续复利增长分红、盈利和内在价值的公司。

我起步极度分散,尽量多“下注”于以优质价格买入的好公司,之后就让这些公司自由发挥,不去微观管理。这样投资组合自然会根据表现逐步集中。这只有在你什么都不做时才可能出现。投资,可能是唯一“无为胜有为”的人类活动。

要做到这一点,前提是公司具有蓝筹品质与竞争优势,即市场上大家都耳熟能详的优质大企业。

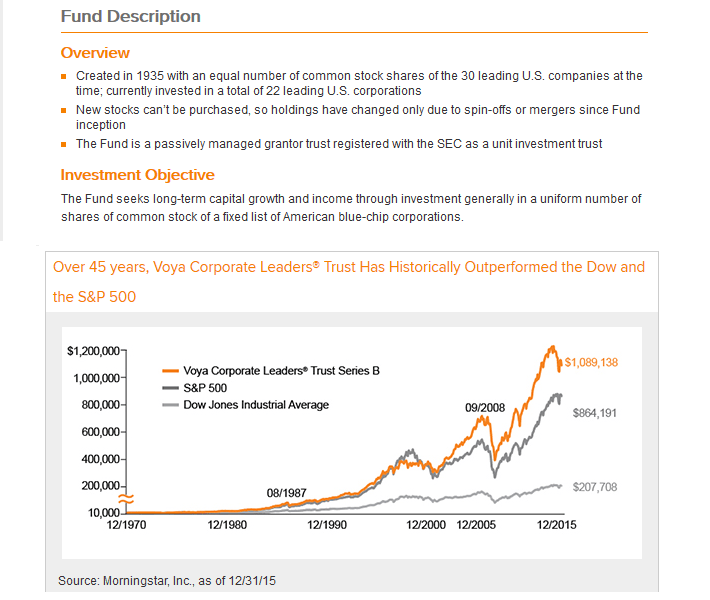

这种“佛系放养”策略,其实受到了“咖啡罐”投资组合的启发。最著名如Corporate Leaders Trust,从1935年开始持有约30家蓝筹公司股票,90年下来表现极好。

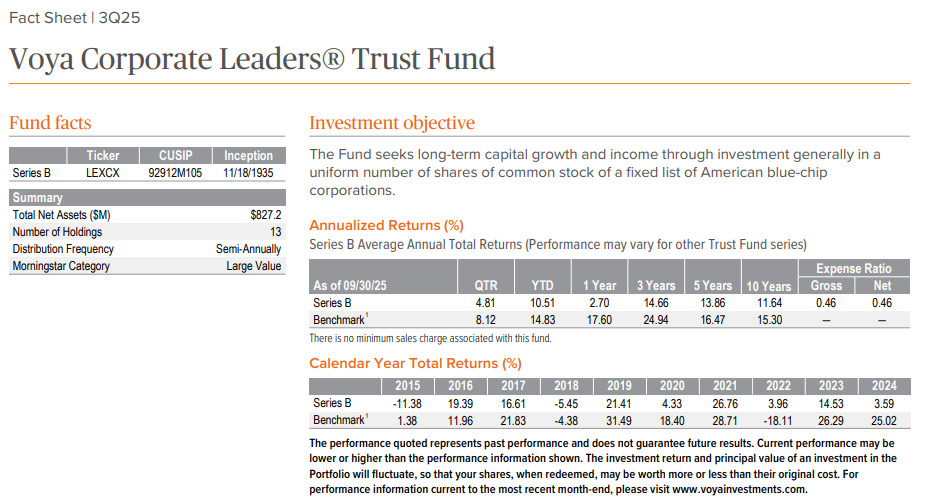

他提到的“Corporate Leaders Trust”现在改名为:Voya Corporate Leaders® Trust Fund Series B。

这支基金在1935年诞生,平均买入当时30家最优秀的公司,随后再也没有任何买入卖出动作。

一直到2015年,也就是80年之后,这支基金里还继续生存的公司只有22家。但是截止2015年的过去45年期间,这支“一动不动”的基金竟然还跑赢了标普500!

再转眼10年,截至2025年9月30日,这支基金里“还幸存”的股票只剩下13支,10年的年化收益率11.64%,虽然跑输标普500,但我相信比很多散户自己瞎搞依然高不少。

我自认没有能力去择时,也很懒惰,根本没有兴趣晚上十点半还要去盯盘美股,所以Dividend Growth Investor这样的投资理念就非常适合我。

在跌市里,也清楚知道自己的投资策略是什么,做该做的事儿,就行了。

我也和我们很多同事督导时提到:无论你自己所谓的“状态”如何,有没有做到你每天的“最小工作量”?

很多人会在自己状态好的时候,一天发好多朋友圈,拍视频,兴致满满;可是一旦受到一些挫折,状态不佳,就和消失一样,再也没见他做什么事儿。

这和股市上涨时追涨杀跌,在跌市里赶紧卖出,信心全无,有区别么?

所以,我总是提“最小工作量”的概念。这和状态无关,每天该做什么事儿,你心理是否清楚?

你以为我是在“状态好”的时候写这些自媒体文章的?我自己就是一个完全没有情绪和状态起伏的机器人?拜托,都是正常人好不好。

但是我知道,根据自己的工作安排,该为同事督导、该面谈和我们团队感兴趣的人才、该与需要咨询的客户面谈、该写文章、准备短视频内容,这是我的工作,和我状态好不好是无关的。

甚至于,只有在跌市里继续保持定投,不要慌乱,才能在牛市上涨时享受到更好的成果。

我们的工作有区别的么?各行各业里,不该都如此么?你说呢?

文章评论