又到年中了,这些年我们家一直有一个小习惯——每半年盘点一次可投资资产,也就是剔除房产之外,能够灵活运用的那部分资金。

又到年中了,这些年我们家一直有一个小习惯——每半年盘点一次可投资资产,也就是剔除房产之外,能够灵活运用的那部分资金。

其实这个习惯是从疫情期间开始的。那时候对未来充满不确定和焦虑,于是我们会算一算,工作了这么多年,手头的资产是不是足够让我们实现财务独立?这样一来,面对未知的日子,也能多一份底气和安心。

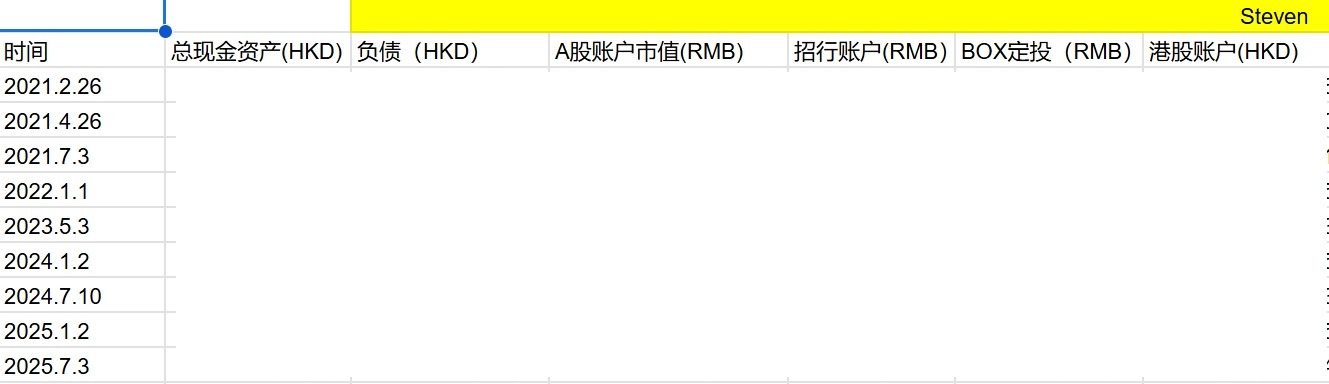

不知不觉,这个习惯已经坚持了四年。每到年中和年末,夫妻俩花几分钟时间,把各个账户的金额一一记录下来,汇总一下,看看过去半年里可投资资产增加了多少。对我来说,这不仅是自我盘点,更是给太太和女儿一份踏实的安全感——让她们知道,无论发生什么,我们都能稳稳地走下去。

那现在的金额“够不够”呢?每当聊到这个话题,总会有人提起当年的“万元户”。似乎无论现在看起来有多少钱,未来总觉得还不够用。可如果总是带着这样的心态,就很容易陷入一个误区:认为“我一定要追求高回报,否则未来一定会被通胀吃掉!”

但实际上,一旦你过度追求高回报,不仅亏损的概率更高,还容易陷入各种骗局。回头看看,1980年代的“万元户”在内地曾是天文数字,但如果放在当时的香港,1985年人均月收入约2700港币,一年下来就是两“万元户”。换句话说,1万元人民币在全球范围内,其实并不算什么。

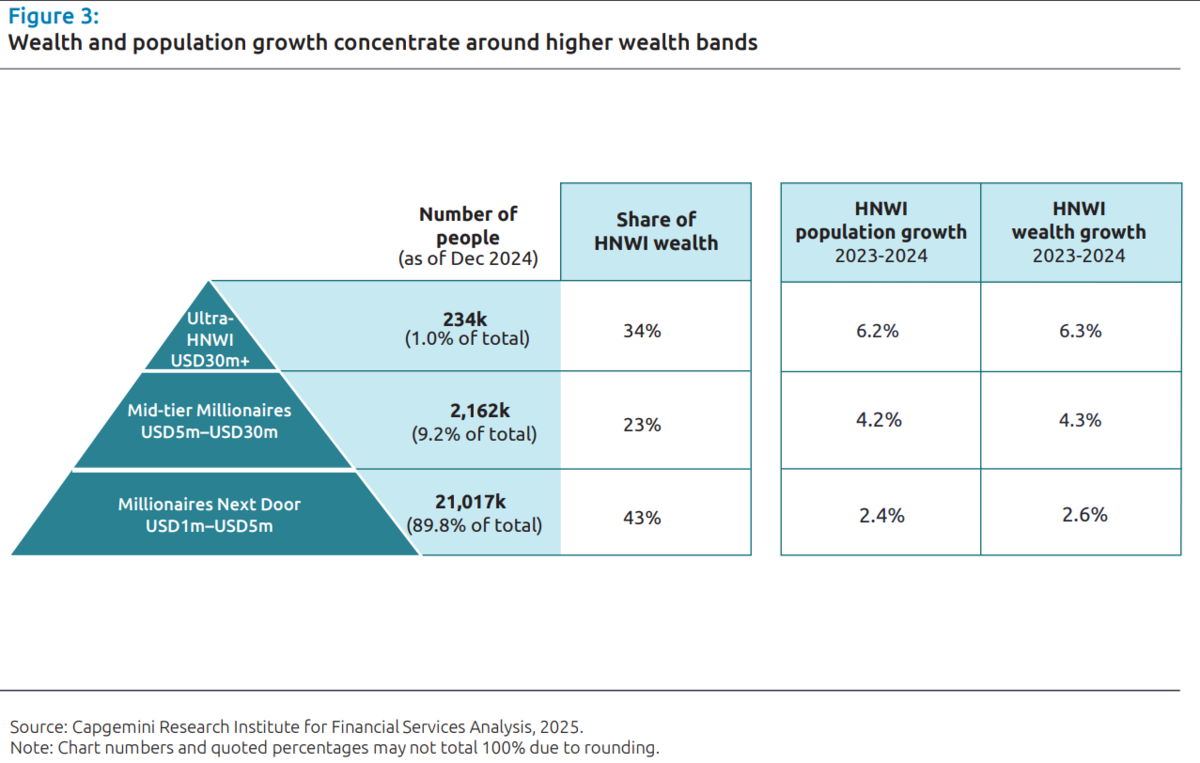

反观今天,如果你有1000万人民币的可投资资产,虽然称不上“绝对有钱”,但150万美元已经能让你跻身全球“高净值人群”行列了。

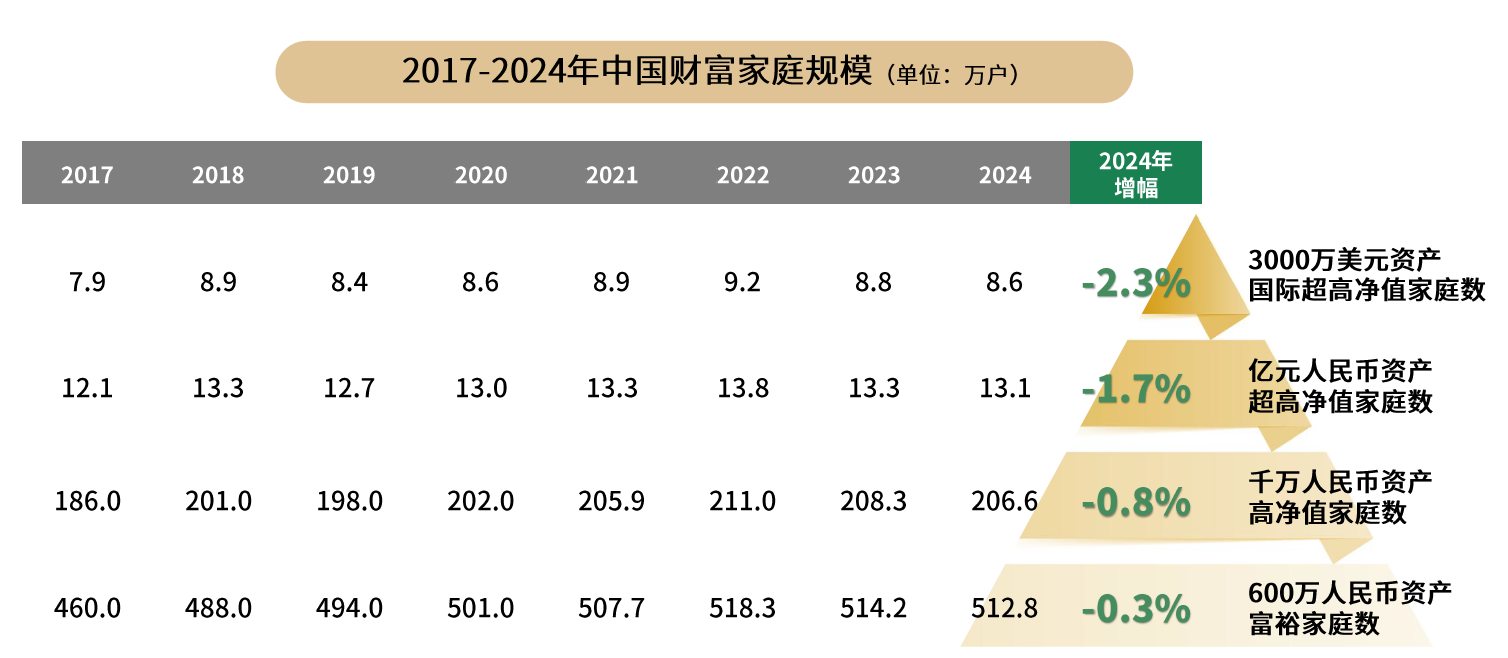

在中国内地,超过600万可投资资产的家庭属于“富裕家庭”,全国也就518万户。按每户四口人算,占14亿人口的1.5%,已经是社会顶尖层了。

所以,每次盘点资产,其实也是提醒自己:不要为了追求更多财富,去冒没有必要的风险。

很有意思的是,我经常在小红书上看到有人问:“每年赚15%,是不是太少了?”

下面还有不少人评论:“如果你像巴菲特那样,15%已经很厉害了;但如果你只是小散户,每年50%才算及格!”看到这种言论,真的让人哭笑不得。

说这种话的人,不是傻就是坏!哪怕投资美股,有多少散户能做到年化15%的回报?不是没有,但提问的这些人,基本无缘。

作为普通投资者,如果我们的可投资资产每年能稳定增长5%-6%,其实已经很不错了。哪怕是分散投资,这样的回报也并不容易。

所以你会发现,香港保险市场有个很有趣的现象:高净值人群觉得年化6.5%的产品非常吸引,而中低收入群体却觉得这种回报没什么好买的,觉得自己投资就能赚得更多……大家生活在不同的世界里,认知和需求也截然不同,对吧?

最近学到一句很有共鸣的话,也想分享给你:“不要去赚不需要的钱,更不要为了不需要的钱去冒险!”

文章评论