最近看到不少朋友在讨论2025年上半年的投资成果,大家都纷纷晒出了自己的投资回报率。

有的赚了8%,有的达到14%,甚至还有超过20%的。

不过这种场合,你很难看到有人晒亏损的成绩单,毕竟很少有人愿意主动让大家当众“围观”自己的失利。当然啦,只要不是瞎操作,这半年无论是投资A股、港股还是美股,基本上大多数人都是正收益的。

如果你这半年依然没赚钱,那就当我在胡说八道好了,抱歉哈~

其实,我自己对回报率并没有太大兴趣。因为只要不卖出,市值每天都在波动,现在赚钱也不代表等你真正卖出时还能赚到钱。

这就像当年很多大厂员工拿着期权,看着公司股价一路飙升,觉得自己马上就能实现财务自由。结果2021年后股价一泻千里,原本的“财富自由券”变成了“鸡肋”,甚至有些直接成了废纸。

那我们到底该关注什么呢?

我更看重的是:被动收入又多了多少。

因为我用的组合管理系统记录港股派息不太准确,所以我只看美股组合的情况。

我的“1Wx1W”组合这半年表现其实挺一般的。毕竟在市况波动大的时候,科技龙头股的表现明显优于价值股。但现金流组合关注的就是稳定的派息。

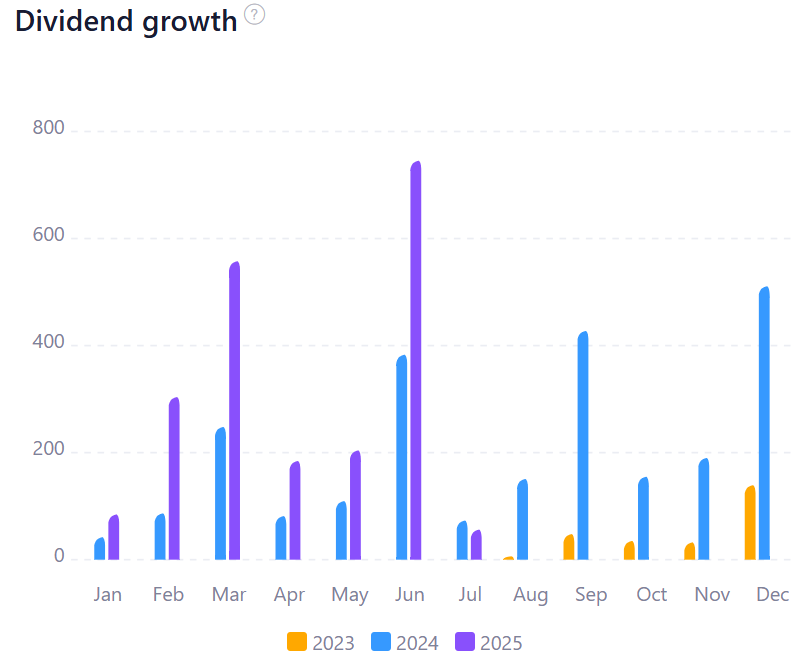

随着本金的持续投入,再加上成分股股息的增长,“1Wx1W”组合里紫色的柱子(也就是股息收入)相比去年同期,基本都翻了一倍以上。换句话说,今年的股息被动收入比去年多了不少!

除了1Wx1W之外的美股组合同样能够输出稳定的被动现金流,不过上半年定投的标的主要是QQQM和SCHD,前者派息可以忽略不计,所以在股息增长方面,主要依靠的还是本金的投入为主。

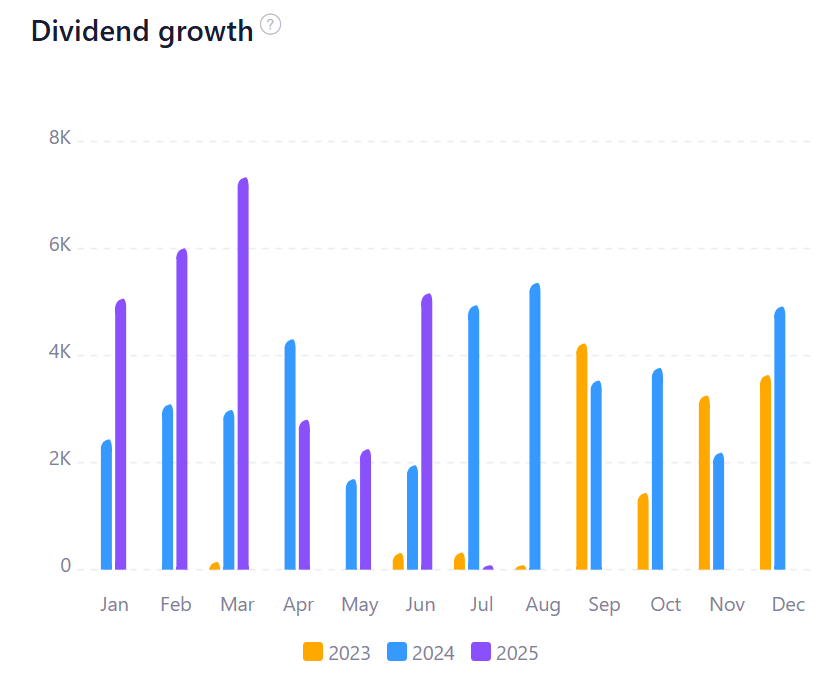

如果我的本金投入不变,股息增长速率也和现在基本一致的话,1Wx1W组合要实现每个月1W美元被动收入的目标,还需要17年时间。

而美股组合要实现每年10W美元的股息被动收入,则预期只需要7年即可。

你看,当我们把关注点放在累积的股息收入上,而不是账户里的市值波动时,其实更容易判断,自己距离“仅靠投资账户实现财务独立”还有多远。

毕竟,在美股市场,股息的稳定性远高于股价。股价可能像过山车一样忽上忽下,但股息却总是稳步向上爬。

如果你像我一样配置了美元储蓄保险,那也可以手动计算一下自己未来的被动现金流。例如:

- 假设你之前或者接下来打算配置一份10万美元、5年缴的储蓄计划,那么在投保后的第7年开始,每年就能获得3.5万美元的被动收入。

- 如果这些年你已经配置了好几份储蓄计划,那就可以画一张时间轴,把未来每一年的被动现金流都加总起来,看看未来的生活费是不是已经可以靠这些现金流来覆盖了。

如果答案是肯定的,那恭喜你,可能7年后你就能真正实现财务独立啦!

用“被动现金流”的视角来看待自己的投资资产,是不是比单纯盯着回报率更直观、更踏实?别再纠结“有多少钱才能退休”这样的问题了。只要算清楚自己的被动收入和日常支出,答案就一目了然。

不妨现在就算一算,这半年里,你又为未来新增了多少被动收入呢?

文章评论